2025.01.20

2025.01.20

障がい福祉サービス事業所 成望館

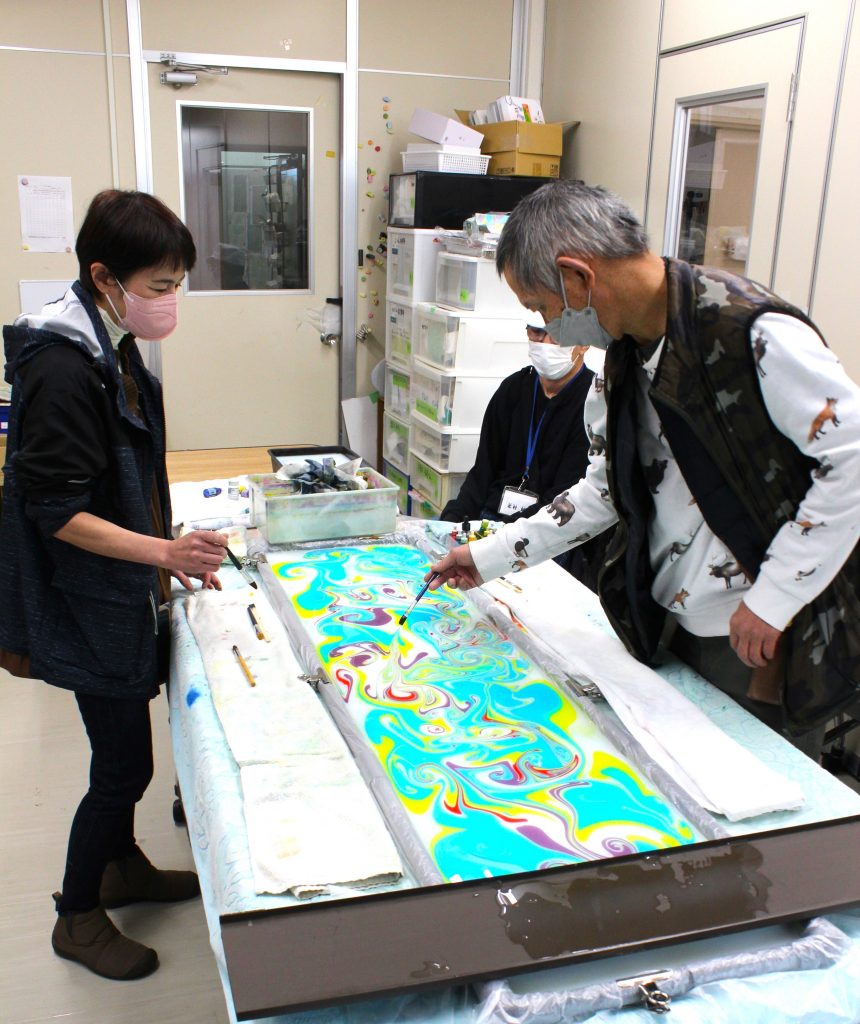

京都市南区の「障がい福祉サービス事業所 成望館」は、「マーブル染」スニーカーや靴下などの自主商品で知られる。マーブル染はノリを溶いた水の上に赤、青、黄など鮮やかな色の染料を落とし、水面に広がる染料に息を吹きかけたり、筆で軽くかき混ぜながら感性にまかせて流紋を作り出す。思うような紋様になったところで、さらし木綿や紙に吸わせたり、白い靴下や白無地のスニーカーなどをくぐらせて写し取る技法だ。

靴下は立体的な足型にかぶせて桶(おけ)に沈めるが、最初はうまく沈まずに、足型に重りを入れて沈める工夫をした。スニーカーも底のゴム部分にはマスキングテープを張り、内側に詰め物を入れて染まらないようにするが、見える部分は少し模様に染めるなど微妙な加減もいる。時にはつかんでいる指の跡が白く残ってしまったりという失敗もあるという。

利用者とともに作業をするサービス管理責任者の四辻仁美さん(48)は「毎回一発勝負なので難しい。逆に自分の作った模様がそのまま商品になる、一瞬で立派な商品になるのは少し感動的」と話す。上手にできる時も、色がうまく混ざらず、きれいな模様にならない時もある。そんな時は商品に染めずに古紙に吸わせてやり直す。洗濯や乾燥、色止め液につける、高温のアイロンをかける、手で表裏を返してたたむなどの作業が続く。

携わる利用者は、他の自主作業や下請け仕事をする際も「いきいきした様子で、作業スピードも速くなるように思う。居眠りなども少ないみたい。自分の作業が商品になり、売れることが、目に見えて実感でき、やりがいになるのかな。作業を楽しみにしている」と四辻さんは感じている。商品が売れた時に、売り上げを報告すると、拍手がわいたりもするという。

30年前、阪神淡路大震災後に下請け作業の依頼が減少したことからマーブル染を始めたが、携帯電話などが普及してくると主力商品だったステーショナリー(文具)類が売れなくなった。また、5年前の「コロナ禍」で、観光客向け土産として人気があった樹脂粘土で作る干菓子型の雑貨なども売り上げが落ち込み、再び商品単価の高いマーブル染製品の開発と工夫に取り組み、スニーカーやTシャツなど衣類にも幅を広げるところにたどり着いた。ただ、何にでも染められるわけでもなく、人手もかかるので、商品化までには試行を続ける。カバンや帽子、ストールなども試しているが、にじんだり、適当な模様にならなかったりと課題はある。「商品となると、にじみ、色落ち、色移りなど気になる点はいろいろ出てくる。染めの性質上、理解してもらえる部分もあるのでしょうが」と四辻さん。

「障害のある人が、通えるところが欲しい」という地域の声でたち上がった同館は、地域と共生する施設にという思いが強く、月に一回野菜やリサイクル品を販売する「成望楽市」や近隣の清掃ボランティア活動も行っている。

(ライター 山本雅章)

成望館

社会福祉法人「成望館」が運営する作業支援と生活支援の就労継続支援B型施設。地域に暮らす障害者に働く場と生きがいを提供し、「自分の希望を成し遂げる」ようにと命名。知的障害などの利用者約30人が押し花製品作りなどもしている。京都市南区上鳥羽、075(681)9723

![ともに生きる [TOMONI-IKIRU]](/assets/images/common/logo/logo-tomoni.svg)