2025.07.28

2025.07.28

日本オストミー協会京都府支部

人工肛門と人工膀胱(ぼうこう)を保有する「オストメイト」は、排泄(はいせつ)という人間の尊厳に関わることをストーマ装具に委ねている。

パウチと呼ばれる装具を身に付けることが日常生活で欠かせない。ほぼ全員が身体障害者手帳を交付されているが、外見上は健常者と変わらないことが多い。

日本オストミー協会が2022年に実施した全国のオストメイトへの生活実態調査では、ストーマ装具を身につけることで「外食・飲食の減少」を最上位に「旅行」「外出」の減少という回答が続く。切実な問題は、ストーマ装具購入への自治体による給付事業額が、「間に合っていない」との回答が8割を超えていることだ。

同協会の京都府支部は、ほぼ毎月1回、京都市下京区のひと・まち交流館京都でストーマ管理の相談会を開いている。日常生活上の排泄のもれやトラブルなどを、相談に訪れる。7月18日には、会員以外も含め7~8人が排泄ケア認定看護師に相談のため訪れたという。

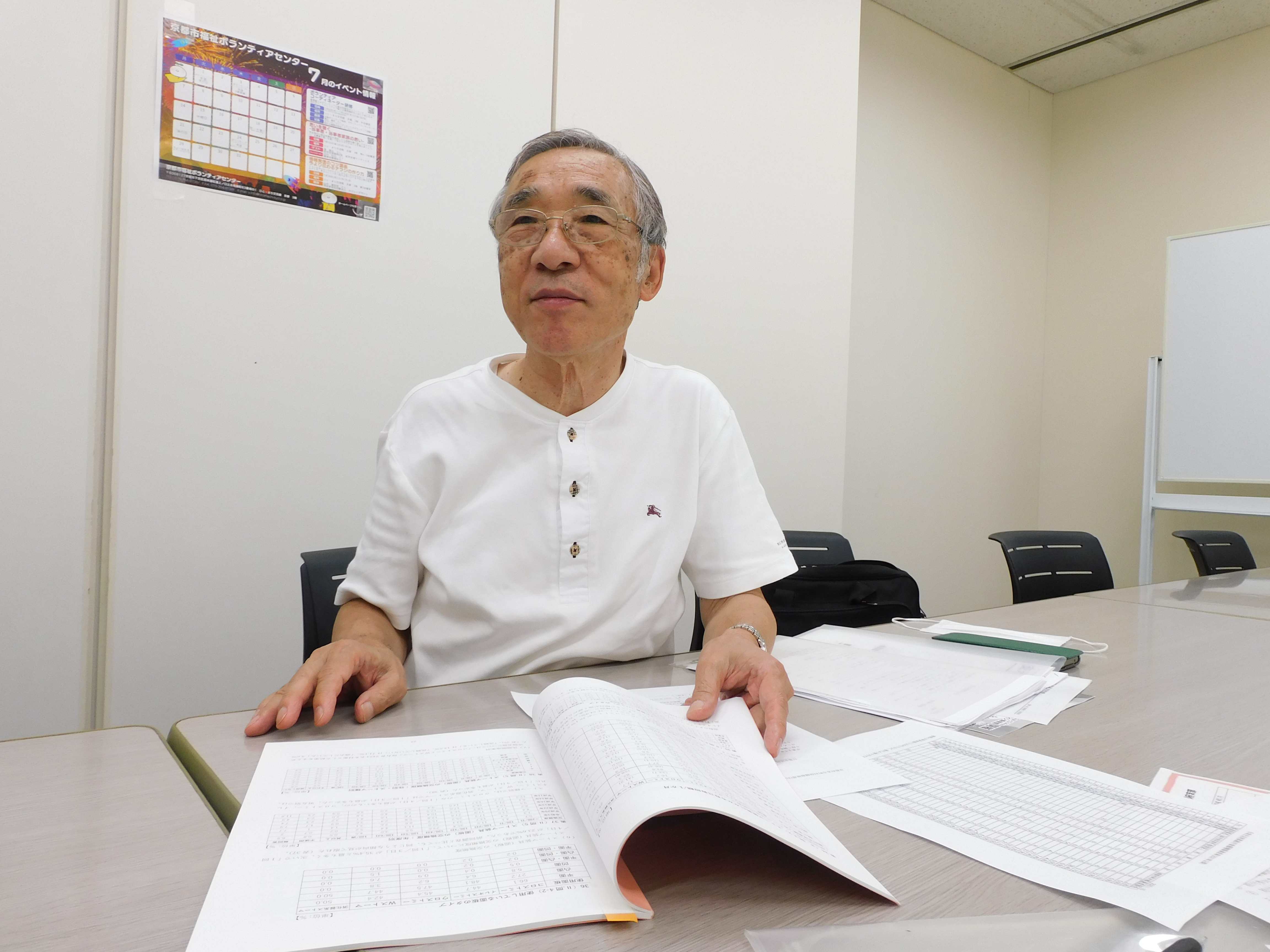

「一人一人、切っている部位や症状が異なり、手術直後かそうでないかにもよって状況は違う。必要なストーマ装具は、オストメイトの数と同じだけ異なる」と、同協会京都府支部の小田原俊夫支部長(76)=宇治市在住=は話す。

18日の相談会当日、隣室では府北部から南部まで十数人による府支部の役員会が開かれていた。

ストーマ装具は、消化器系(人工肛門)と尿路系(人工膀胱)、ダブルストーマ(両方を併用)に大別され、さらにストーマをつなぐ腸管(結腸や回腸)の違いや長さ、便の性状(水様~固形)によっても細分される。

このためオストメイトの正確な人数は、広く一般に公開されているデータから把握することは難しい。

京都府支部によると、永久ストーマを保有している障害者手帳を受けている人は、24年9月時点で計5370人(京都市で3187人、他の市町村2183人)で、25年でもほとんど横ばいだと把握しているという。各市町村とやりとりを重ねてきた積み重ねからこの数字を認識しているそうだ。

要望は、各市町村ごとにばらつきがあるストーマ装具への給付基準額を、現行の消化器系(8858円~8867円)と尿路系(1万1639円~1万1650円)から、それぞれ1万3千円と1万5千円へと一律で引き上げることだ。繰り返し要望しているが、「過去30年間、据え置きとなっている」(小田原さん)。

京都府支部へ各市町村からの直近の回答となる24年度時点では、「増額する」との回答はなかった。かろうじて長岡京市、八幡市、木津川市、大山崎町の4市町が「検討する」と答えたが、その後に具体的な金額を伝えてきた例はない。増額しないと回答した自治体の多くは、理由欄に財政問題と記している。

オストメイトは日常生活に直結する部分で住む市町村によって給付額が異なる状況を余儀なくされている。一律増額へ切実な思いを込めて小田原さんら府支部は、今年9月にも要望を予定している。

(秋元太一)

日本オストミー協会京都府支部

オストメイトの全国組織の一つとして1971年に設立され、現在は府全域に会員約170人。人工肛門や人工膀胱保有者の自立と社会参加を目的に講習会や相談会を催している。ストーマ装具への給付基準額引き上げを、府内の市町村へ要望を続けている。

![ともに生きる [TOMONI-IKIRU]](/assets/images/common/logo/logo-tomoni.svg)